作者

胡宜荣,四川大学符号学与传媒研究所特聘研究员、教授、博士生导师。 邮箱:rongyi_hu@126.com

文本

一

导言:“元传播”思想及其复兴

“元”是一个总括性概念,具有广泛的附着力。 相应的英文meta来自希腊语:μετά(metá),意思是“之后”或“之上”。 用于描述传播活动的“元”概念最早出现在二十世纪初的语言层次概念中,为后来“元语言”和“元传播”的提出奠定了基础。

1948年,受麦卡洛克神经控制论的启发,Jurgen Ruesch和Bateson结合符号学和语用学理论,提出了人类交流的“元交流”观点。 起初,这个术语主要局限于讨论人际交往。 此后,它被广泛应用于大众传播研究,“元传播”自然而然地转变为“元传播”问题。 Ruesch 和 Bateson 将其称为“关于沟通的沟通”(Ruesch & Bateson,1951:207-208)。 当时由格雷戈里·贝特森和“帕洛阿尔托派”领导的新传播思潮因其主要理论主张也被称为“互动主义传播学派”(Everett Rogers,1997:88)或“符号语用传播学派” 。

传播符号学家 Klaus Bruhn Jensen 也将元传播视为“任何形式的传播(人际传播、大众传播、网络传播等)的重要组成部分”(Jensen 2010:100)。 然而,长期以来,国内传播学界在“元传播”这一话题上明显“失语”。 相关概念的偶尔应用尚未进入该术语的学术历史背景。 当前重新提及“元传播”有两个重要背景:一方面是“元媒体”概念的兴起和实践中产生的“元媒体时代”的提出。新媒体传播; 另一方面,认知沟通的兴起。 帕洛阿尔托学派及其“元传播”思想谱系是“神经控制论”与“符号语用学”相结合的典范,也是当前“认知传播符号学”学术史上的重要节点。无法绕开——这一点尚未得到国内认知传播学术界的充分认可。

二

传播符号学研究进展及方向

(一)意义凸显:从“信号传输”到“符号通信”

早期传播学研究的假设主要基于“信息论”,关注信息的物理传输。 包括克劳德·埃尔伍德·香农提出的线性传播模型,以及后续一批加入信息过程变量的大众传播模型。 一般来说,这些模型侧重于信号的过程结构,而将意义的识别和解释分开。

随着传播学研究的发展,传播学理论模型中的信息内涵和解释要素逐渐受到更多关注。 例如,1954年Osgood-Schramm模型提出的循环模型引入了编码器和解码器的概念(McGuire,1987:22)。 通过引入解释器的元素,提供了“代码解释”的可能性。 此外,同一时期的语言符号学也探讨了交际意义机制。

(2)层次逻辑:结构主义和神经控制论

语言是人类交流最广泛、最完整的符号系统。 意义的解释是语言交际活动应有的意义。 对意义层面的思考早已出现在人们对语言符号传播实践的探索中。 这些思想和后来形成的“元语言”构成了元传播的基础和参考。

元语言的层次逻辑是任何系统结构的共同特征。 结构主义语言学家索绪尔将整个符号系统视为建立在任意基础上的系统群。 (索绪尔,1959:68)他的继任者将这种系统结构的概念应用到包括传播学在内的许多领域。 例如,在霍尔看来,“意义和信息对象的交流是通过形成以特定方式组织的符号载体,然后运行组合码链来实现的”(Hall,2003:117); 结构主义人类学家列维-斯特劳斯认为,规范是社会和文化行为的基本规则。 “每个代码都指向一个几乎涵盖整个人类历史建构的意义系统”(Levi-Strauss,1966:260); Umberto Eco从符号产生的角度将代码/代码定义为“复杂规则的形式”(Eco,1976:3)。 这些概念都将通信中的“元语言”视为通信内容的一种解码。

二十世纪中叶,结构主义思想影响下的生物神经控制论是贝特森提出“元通信”的重要背景(Branco & Valsiner,2004:3)。 受 McCulloch 神经控制概念的启发,Ruesch 和 Bateson 指出,每个神经细胞的信号传递既具有“报告”性质,又具有“命令”方面(Ruesch & Bateson,1951:179-180)。 “命令”是大脑通过神经细胞指挥身体器官活动的“信号”,而“报告”则是大脑对所传达的每条命令的认知和管理。 不仅如此,贝特森还发现这一原理适用于所有人类语言交流行为。 于是,他和卢石在他们的《沟通:精神病学的社会矩阵》一书中提出了“元沟通”的概念,并将其描述为“关于沟通的沟通”(Ruesch & Bateson,1951:152)。 尽管当时尚未提出独立的学科名称“认知科学”,但“元沟通”所体现的理论背景“神经控制论”却是认知沟通研究的早期认知研究形式。 当前认知传播科学所依据的技术基础无疑更加先进,涵盖的认知领域也更加丰富,但学术史的连续性不应被割裂。 可以说,贝特森和他的帕洛阿尔托学派是具有相对清晰的神经科学背景的“认知传播学派”。

(3)关系模型:符号语用理论和整体传播概念

“元传播”提出的第二个重要背景是“符号语用学”(pragmatics)。 查尔斯·W·莫里斯继承了皮尔士符号学理论的三分法。 他把人类活动所涉及的符号活动的三个要素归纳为“符号、人、世界”。 莫里斯的三个分类要素组合成三个与意义相关的学科:一是语义学,处理符号之间的关系; 第二,句法,处理符号与世界形式之间的关系; 第三,第三类学科讨论符号与人(使用者)的关系,即语用学(Morris,1938:16)。 符号语用学所强调的用户、环境和过程要素也是传播学研究课题的一部分。

贝特森指出,元传播作为一个命题包括两个子命题:法典化和人际关系。 在具体的传播过程中,这两个子命题常常会重叠和变换……(Ruesch & Bateson,1951:214)。 第一个子命题中提到的代码是“元语言”。 然而,贝特森的元通信概念为由系统代码组成的元语言添加了“关系维度”。 这种对传播过程中“符号与使用者的关系”的考虑与莫里斯的符号语言实践和学术思想是一致的。

贝特森指出,必须对这种关系维度进行编纂,才能构成元通信的一个要素。 他指出,人际陈述要成为元沟通的要素,也必须被编码并支持以前的代码(元语言代码)(Ruesch & Bateson,1951:214)。 在贝特森的影响下,帕洛阿尔托学派的主要成员Paul Watzlawick和Janet Helmick Beavin合着了《人类交际语用学:交际模式、病理学和悖论》。 人类交流的语用学:交互模式、病理学和悖论的研究(1967)。

贝特森随后在 1972 年重要的文集中发展了他的理论,《心灵生态学的方法:关于人类学、精神病学、进化和认知的论文》(Bateson & Gregory,1972),通过在多个抽象层次上发展该理论。 观察人类语言交流的同时运作开启了“游戏与幻想”的理论。 他提出,在沟通过程中隐含着超越字面层面的两个抽象层次:一是“元语言”(关于语言的消息);二是“元语言”(关于语言的信息)。 另一个是元通信(关于传播者之间关系的消息)(Craig,2016:1-8)。 贝特森对元通信的定义超越了代码系统的狭隘元语言,进入了更广泛的符号学-实用范畴。

可见,“元传播”的思想谱系是结构主义思潮下“神经控制论”与“符号实用论”的结合。 神经控制论背景需要深入探索身体和心理交流的“黑匣子”,而“符号语用学”则需要对交流意义的解释。 这种结合不仅补充了控制论的单边互补,而且带来了双向影响。

三

从“元语言”到“元通信”的理论转变

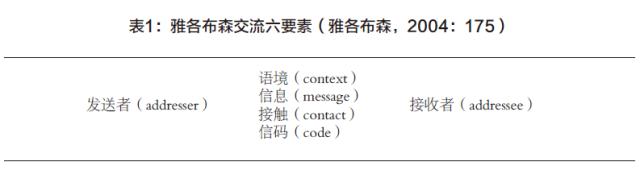

随着符号学—语用学的兴起,语言学本身也在发生着深刻的变化。 哲学家卡尔-奥托·阿佩尔认为,符号语用学为现代逻辑经验主义的关键转型阶段提供了支持,并推动狭义的语言分析哲学走向“彻底实用的‘语言游戏’模式……”(阿佩尔,1980) :94-95)。 从这个角度来看,符号学—语用学是语言学的根本转向。 在这种趋势的影响下,语言学本身开始关注更多语言以外的“交际”要素。 1958年,Roman Jakobson提出了基于沟通完整性的沟通过程中六个主导因素的沟通模型(图1)。 与其他大众传播模式相比,雅各布森模型重点关注传播中的意义生成机制。 当通信聚焦于代码时,通信信息往往为自身解码提供线索,“元语言性”成为更加明显的特征——即元通信中的“代码问题”。

雅各布森模型中涉及的六个要素远远超出了代码和元语言的范围。 例如:当沟通过程偏向发送者时,情绪表达占主导地位; 当沟通过程以接受者为中心时,对话性就占主导地位。 显然,雅各布森的整体沟通模型提供了沟通过程中可能的意义来源的更完整的表示。 (表2)

事实上,“信息没有也不可能提供交际活动的全部含义……意义存在于整个交际行为中”(Hawkes,1987:83)。 如果我们接受贝特森对元通信的定义——“提供与通信双方的编码方法和接受者关系有关的所有线索和属性的信息的过程”(Ruesch & Bateson,1951:209)。 那么,上下文、联系人、发送者、接收者这六个要素都是广义上的元通信要素。 问题的焦点是,如何处理雅各布森六要素中设定的“元语言”与其他要素的关系? “元语言”的边界弹性是否足够巨大,能够同时渗透到传播过程的各个方面,从而形成适合现代媒介语境的“元传播”?

按照赵以恒的分类,元语言可以分为:文本元语言、语境元语言、能力元语言。 这种广义的元语言学概念将元语言学的范畴扩展到雅各布森六要素的各个方面,进而将雅各布森的“语言传播”的适用范围跳跃到“通过现代媒介进行的符号传播”。 元语言与雅各布森六要素的关系可以结合赵以恒的“全文/附文”概念来讨论(赵以恒,2012:145-148)。

(1)超越文本自移植性的伴随文本元语言

六个要素中,“元语言”是构成“代码”关系的信息。 按照雅各布森的解释,元语言是直接与对话内容形成代码和解释关系的信息。 例如,一套密码本和设备的使用手册都是相对于信息内容的“元语言”。 他还指出,在我们现实生活中使用的元语言学中,我们没有注意到我们所说的单词包含元语言特征。 这种隐含的元语言学更广泛地存在于交流的伴随文本中,并扩展了元语言学的范围。 雅各布森提到“莫里哀的乔丹用散文说话……”(Jacobson,2004:179),这显然是指说话者所使用的体裁。 正如赵以恒所指出的,“体裁文本……也参与了元语言的创造”。 (赵以恒,2011:234)对此,詹森表达了同样的观点,运用了雷蒙德·威廉姆斯的流派三个概念。 元素(由主题、形式、言语方式组成的流派框架)来讨论元通信的维度(Jensen,2012:95)。

可见,参与形成“元语言”的伴随文本的具体情况远远超出了狭义上的“元语言”的“解释码”关系,而进入了所有有助于解释的文本。 对此,赵一恒用“调制鸡尾酒”来说明元语言在交际活动中的巨大可调性。 从最广泛的角度来看,“与文本联系相关的庞大文化网络都参与了元语言的产生”(赵以恒,2011:234)。 这是典型的符号语用判断,但无疑更符合贝特森的元通信思想“提供有关通信双方的编码方式和接受者之间关系的所有线索”。 至此,事实上“元语言”不再是“语言”,而是涵盖了交流的各个方面的“元交流”。

(2)外部语境元语言进入“元通信”

在讨论“语境元语言”时,赵以恒将语境分为内部语境和外部语境两部分。 其中,内部上下文为附带文本; 外部语境被称为“场合语境”,不进入伴随文本(赵以恒,2011:182)。 这一观点后来被修正。 赵以恒在《哲学符号学》中提出,“意向性”激活了事物的某些方面(赵以恒,2017:76-77)。 这意味着附文不存在静态稳定的边界,外部语境必须进入附文才能对象征意义产生影响。

“解释性上下文”是另一种类型的外部上下文,通常被认为不进入随附文本。 这个概念包含着一些残余的“以文本为中心”的思维。 赵以恒指出,“文本的整体构成不在于文本本身,而在于它被接受的方式……”(赵以恒,2012:145-148)。 “全文”不仅应该包括发送的上下文,还应该包括作为元语言解释的上下文。 一部《莎士比亚全集》的所有笔记、版本研究和评论都可能成为后人阅读莎士比亚的参考——伴随文本论称之为“解释性伴随文本”(赵以恒,2012:145-148)。 在传统的阅读语境中,“解释性附文”不能在同一种解释中构成自己的“解释性附文”,通常只能构成另一种阅读的参考。 然而,在数字网络媒体时代,这种时间和空间完全分离的局面正在改变。 一段实时在线的多媒体直播文本,让弹幕、评论和文本本身的时空关系几乎完全崩溃。 在互动晚会中,他们不仅输入伴随文本,甚至直接输入核心文本——接收上下文被文本化,同时成为所有接收者的伴随文本。

综上所述,“外部”、“场合语境”和“解释性语境”作为整个沟通过程,都是应该包含在“元沟通”中的范畴。

(3)能力元语言:传播学认知转向的基本要素

“能力元语言”似乎比“外部语境”更与中心文本相关,因为它往往不以特定的符号文本形式出现,也不存在于语言/符号对象文本中,而是致力于接受者。 心灵并在特定的认知过程中发挥作用。 能力元语言被认为“往往无法客观衡量”(赵以恒,2011:234)。 传播学研究通常也将认知过程视为“心理黑匣子”,而认知传播研究的目的正是要探索这个黑匣子。 从文化符号理论本身来看,能力元语言并不外在于文化语境。

在具体的传播活动中,接收者的“能力元语言”往往需要“文本化”并进入元传播过程。 尤其当接收者是群体对象时,其共同能力元语言的文本化对于传播尤为重要:宣传需要预测传播对象的心理,广告传播需要洞察消费者的偏好。 在这里,符号学交流通常的单向过程被逆转了; 同时,能力元语言也被文本化——消费者受众能力元语言的解读构成了现代符号学传播活动非常重要的环节。

如果说雅各布森的元语言可以看作是狭义上的“代码元语言”,那么我们目前所说的元语言范畴几乎涵盖了雅各布森的六大要素,并且与贝叶斯的不同。 Tesson 将元通信定义为“通信中的所有信息线程”更为接近。 综上所述,通过对“元语言”概念的拓展,我们从文本形式的角度对“元传播”有了更完整的理解。

从范畴范围来看,元传播可以有两种定义:一是狭义的代码系统理论——作为传播行为中的代码的元语言系统。 是对通信内容含义的通信解释; 第二个是符号学-实用主义的视角。 元通信涵盖了影响符号解释的所有线索。 这也意味着代码关系是多维的、务实的,符号的意义不再简单地局限于“系统的代码”,而是走向开放的意义。 元通信包含三层潜在意义机制:一是元通信水平相对较差,由特定的通信节点动态地构成复杂的社交网络系统; 第二,符号语用学解释的开放性。 元传播通过另一种表意文字的传播提供开放的阐释线索,在动态中无限逼近社会文化整体; 三是反思性表征。 元传播中所呈现的象征意义不仅提供了外在的解释线索,也呈现了自我认知。 元传播是理解元媒体时代传播的一种视角。 任何被视为元通信的通信活动都体现了上述意义机制。

四

结论:元传播理论与实践的双重启示

(一)“元传播”对传播学认知转向的根本理论价值。

元传播及其理论谱系体现了传播行为的生物学性和社会性的统一。 它是认识论与新媒体相互作用而产生的传播理论的一个分支——这也是元传播思想目前被复兴的原因。 作为21世纪最有前途的领域之一,认知科学及其背后的跨学科趋势引发了人文学科的一系列“认知转向”。 Poul Thagard提出的认知科学四大趋势之一是以认知神经科学为代表的生物维度和社会文化维度的兼容与融合。 (萨加德,2012:2-3)。 1978年10月1日,认知科学现状委员会向斯隆基金会提交了一份报告,将认知科学定义为“对智能实体与其环境之间相互作用原理的研究”(Schiller,1989)。 可见,传播学的认知转向发生较晚,但具有天然的学术渊源和广阔的发展前景。

综上所述,认知传播科学有两条并行的轨道:一是认知神经科学。 包括对实验心理学路径的掌控和当代科技进步的成果,特别是神经科学和技术计算科学的发展在黑匣子通讯方面的贡献; 二是符号认知解释理论,继续强调意义生成性和解释性的重要性。 帕洛阿尔托学派及其元传播思想是“神经控制论”和“符号语用学”结合的产物。

(2)元媒体社会的传播特征

从元媒体与元传播的关系来看,元媒体是元传播在数字时代的具体表现,它充分表达了元传播的三种意义机制。 詹森表示,“元媒体是新数字媒体的一个具体概念,它涉及旧的模拟媒体技术和机构的整合。” (Jensen,2010:95)以计算机为典型例子的数字网络媒体随着时间的推移而不断发展。 它看起来是最新的,但它的前向兼容性表达了元传播的动态层次结构。 从传播类型来看,元媒体融合了面对面的人际传播,也涵盖了大众传媒时代的传播特征。 与以往媒体的异构功能改造不同,计算机几乎完全兼容以往的传播形式,而且是一个复合体。 特别需要指出的是,计算机作为元媒体并不是指单一的计算机,而是计算和数字化所提供的多媒体潜在能力的总和。

元媒体的这种融合特征还体现在它实际上提供了另类意义的动态选择性。 迈耶指出,在元媒体时代,数字信息提供的多种可能性导致这些呈现方式发生变化并持续高速生成。 这种高速生成导致了元数据的出现(Mayer-Schönberger & Cukier,2013:93-94)。 元数据不是特定的数据对象,而是未定义的原始数据库。 只有经过组合、选择和某种形式的排序后,它才具有确定的意义。

作为元传播的具体载体,元媒体的解读方式是另一种传播的延续,是一种媒介作为另一种媒介的解读“代码”。 本来,电视剧的内容是小说,而能改编成游戏的电影,才是跨媒体的原创内容。 在元媒体巨型网络中,它们的界限已经被消解。 各种屏幕——电影、电视、手机、电脑、投影设备——作为不同的终端形态,必须利用“情境元语言”来实现沟通场景的差异化。 这种相互解释的关系既是一种开放的推导(无限符号论),也是媒介的自我表征。

元媒体的自反性不仅是媒体的物理形态和技术水平,而且是人类主体与媒体互动关系中产生的意义世界的相互建构。 麦克卢汉曾经将媒体比作人类能力的延伸。 在元媒体背景下,媒体延伸了人类对生命意义的具体认知和认知; 它不是外部时空的延伸,也不是物理维度时空的内爆,而是意义的丰富性、人的主体性和自反性的象征意义。

由此,元传媒作为网络社会的基础设施,构建了一种完全不同的社会信息流动方式。 它将个体置于整个社会网络的节点,赋予其初始的沟通和发起潜力,并可能发起并引发某种意义上的巨大延伸,从而形成主体互动的网络社会。 这里所说的网络社会并不是“虚拟”替代“现实”,而是事物、信息、意义的融合。 整个社会随着互联网、物联网、人联网的界限消除,形成了一个更大的结构。

本文为精简版,省略了参考文献。 原文发表于《国际新闻》2017年号。